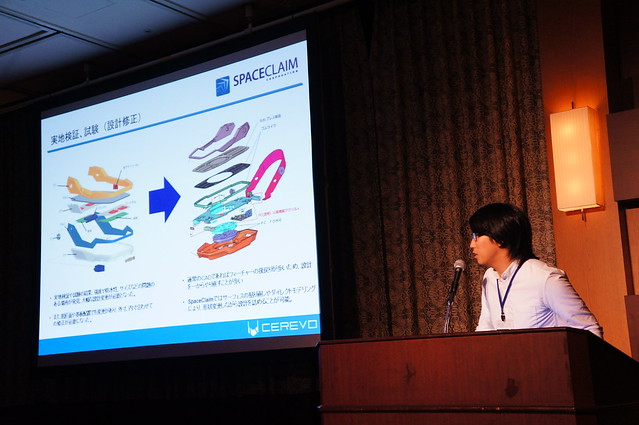

2015年9月4日にホテル日航東京で開催された「ANSYS Convergence」にて、弊社エンジニアの齋藤崇光が「SpaceClaimによる構想設計から展示用試作・解析までの開発フロー」と題して講演を行ないました。

当日は多くの来場者にご参加いただきましたが、日程や場所などの都合でご参加が難しかった方に向けて、講演内容をダイジェストでご紹介いたします。

■企画から開発、解析、ホットモック完成まで3ヶ月

CerevoはIoTに含まれるコネクテッドハードウェア(ネット接続型家電)の企画・開発を自社で手掛けるハードウェアメーカーベンチャーです。「ネットワーク×家電(ハードウェア)」を理念として、パソコンいらずのライブ配信機器「LiveShell PRO」やライブ配信機能搭載スイッチャー「LiveWedge」などを提供しています。

それらのプロダクトは企画がかたまってから発表会で展示するホットモックの完成までおよそ3ヶ月と、これまでのハードウェア製品の開発期間に比べるととても短いものになります。

どうしてこのような短期間で開発を進められるのかといえば、プロダクトに関わるエンジニアが各開発分野担当ごとに1人、多くても2人と、とても少数精鋭で進めていること、そして製品に必要なパーツをすべて自社で海外の取り扱い事業者と交渉し調達していることの大きく2点が、スピード感のある開発に繋がっています。

今年始めに開催された2015 International CESで発表したスポーツブランド・XONのスノーボードバインディング「SNOW-1」や、先日ドイツで開催されたIFA 2015で発表の「REC-1」「BONE-1」も同様のフローで開発を行いました。

■SpaceClaimのダイレクト・モデリングによる効率化

ホットモック製作までには解析や試験を行いますが、ここは設計したエンジニア自身が特に負荷のかかる部分に絞り行います。DMM.make AKIBA施設内にもいくつかの試験器具がそろえられています。

開発製品に応じて複数のCADソフトを用いていますが、スノーボードバインディング「SNOW-1」の開発にあたり、SpaceClaimを利用して設計を行いました。その解析の結果、やはり最初につくった試作には構造に問題がありました。

この構造の問題とはいくつも出てくるもので、その内の1つはこの製品の量産を行うことが想定される海外の工場でのことでした。

製品の販売に向け工場で実際にどのように製品を量産していくか、どの程度の金額で発注するかというのも現地に担当エンジニアがおもむき行っていますが、その工場に交渉にいった際に「この設計では一部のパーツが足りていないので作ることができない」という指摘が入りました。

しかし、これを一度日本に持ち帰って設計しなおして……とする時間はありません。交渉の場でモデリングをしなおす必要があります。

通常のCADソフトであれば1から設計を引き直さなければいけないような大事ですが、SpaceClaimのダイレクト・モデリングにより、現地での素早い対応が可能となりました。

さらにモック製作の際に3Dプリンタを用いたトライ&エラーを行うような場合でも、ダイレクト・モデリングにより問題点を改善した新たなモックのモデリングを次々と準備できるため、構造の早期問題解決に大きく役立ちます。

短期間でのスムーズな開発を目指すハードウェアスタートアップにとって、ダイレクト・モデリングは欠かせない手法となってきています。

登壇:齋藤崇光 「SNOW-1」担当エンジニア:柴田健士